历史课上说《红楼》

本人是一位历史教师,论理在课堂上的教学不可能与文学名著《红楼梦》扯上太多的关系,可有意思的是历史教科书硬给了我将两者扯上关系的机会。我声明,这不全是教科书的错,我喜欢《红楼梦》,我也没有错。我倒觉得,如果真像我那样在上历史课时,在恰当之处糅合进去一些《红楼梦》中的案例,不能不说是一件寓教于庄,一举两得的值得推广的新鲜尝试。

在此本人再声明:我并非不切实际,口出狂言,这么做我已经是实验过了的。前段时间高二年级在进行会考复习,我在帮他们梳理知识要点的时候就小试了一下,从效果上来看,学生们甚感兴趣并颇为满意。这不是为别的,而是因为历史课本中有很多的名词概念只是简单提及并加以粗略解释,并没有一些能对名词概念加深理解的案例,而我则发现《红楼梦》有一大堆这样案例,所以机缘巧合,我便在历史课上说起了《红楼》。

本人曾多次说过,《红楼梦》并非只是一部描写爱情悲剧的言情小说,它更是一部揭露现实极为深刻的社会小说。它不仅描述了当时浩瀚的封建社会面貌,更对封建社会下错综复杂的人际关系进行深入的刻画。因此,《红楼梦》里的任何一处精心设计和描绘,莫不是历史事件在文学作品中如实反映。我在历史课上讲起《红楼梦》,利用其中的例子去增进学生对一些历史名词概念的理解,我是有充分的理由的。

在历史必修一第一单元的第一课中,分封制和宗法制是学习重点。但课文对此内容只简单阐述了它的定义和它们之间的关系,而在宗法制一栏中也只提到它按照“嫡长子继承制”来实行,完全没有活生生的真实案例来说明它该如何具体操作。至于什么是嫡子?什么是庶子?为什么会有嫡庶之争?嫡子为什么比庶子高贵?课本中一概都不提,好像在忌讳些什么。我猜编书者大概是不想提古人实行“一夫多妻制”,不想提“妻妾成群,大红灯笼高高挂”是封建社会之常态。好像对学生一提便显得自己“很黄很糟粕”似的。其实我在上面提到的问题,也就是学生们的疑惑,而解开以上的疑惑,非正视古代的“一夫多妻制”不可。这有什么遮遮掩掩的呢?历史教科书的编写者都不敢正视历史,非要让历史老师在讲课时才去补充这些在你们看来“不太适宜”的例子,我们历史老师天生就该“黄黄”的吗?

原谅我的偏激,用现在的流行语就是:那也是被你们逼的。好在我有的是这样的案例来向学生解释他们的疑惑。我在课堂上就曾经多次要求学生们有空一定得翻翻《红楼梦》,千万不要把阅读《红楼梦》的空白留到上大学时才填补。我这么说大家也一定明白,我只是想强调,《红楼梦》里这样的例子多得很,它们对历史知识的了解和认识是很有帮助的,何况这些例子又生动又显文雅,何不借此一用。

就说上面的“嫡长子继承制”吧,《红楼梦》中是有充分反映的。贾宝玉是贾政正妻王夫人所生,是贾家嫡嫡亲亲的财产继承人,所以贾家上上下下男女老幼都象众星捧月一样捧着他,把他看似凤凰一样。第四十三回写到众人为王熙凤做生日,但宴席上就是不见宝玉,贾母急得直骂人。原来宝玉偷偷跑出去祭奠投井的金钏儿了。等他急匆匆跑回来,只见玉钏儿独坐在廊檐下垂泪,一见宝玉来了,便长出了一口气,咂着嘴儿说道:“嗳!凤凰来了!快进去吧。再一会子不来,可就都反了。”宝玉进去后,众人真如得了凤凰一般。

为什么贾宝玉像凤凰?因为他是嫡出,地位非常之高,他是以后贾家的财产继承人。有意思的是曹雪芹在书中写到贾政还有一个儿子叫贾环,是贾政的小老婆赵姨娘生的,属于庶出。结果是人人都瞧不上他,导致贾环心灵很受伤,于是便处处做出惹人烦招人怨的事情出来。第五十五回王熙凤就曾恨恨地评价贾环:“环儿更是个燎毛的小冻猫子,只等有热灶火炕让他钻去罢。……比不得环儿,实在令人难疼,要依我的性子,早撵出去了!”你看,一个贾家的大总管,对贾环如此之厌恶,可见他的地位是低得可以的。

就是因为贾环的地位低,财产继承权轮不到他,身份地位同样低的贾环生母赵姨娘便在马道婆的授意之下,做法想魇死贾宝玉和王熙凤,这样财产继承权就落在贾环身上。赵姨娘就如此对马道婆说:“果然法子灵验,把他两人绝了,这家私还怕不是我们的?那时候你要什么不得呢?”由此可见,赵姨娘之辈一直存有害死贾宝玉之心的。由于曹雪芹的《红楼梦》是部残书,后面故事发展到底如何,我等不敢贸然揣测,但从赵姨娘贾环这一妾一庶出弟弟觊觎贾家的继承权和财产来看,刘心武先生的探秘结果还是有几分道理的。刘心武先生指出:赵姨娘想魇死贾宝玉未成后,看到贾宝玉与林黛玉的真挚感情,便心生一计,想通过害死林黛玉来达到让贾宝玉出家当和尚或追随林黛玉而去的目的。如果真像刘心武先生所设想的那样,那真是让无数人为之心碎并令人不寒而栗的结局。可是,在黑暗真实的封建社会里,这样的为了继承权而杀父弑兄的例子并不少见,而这一切罪恶的源头竟然都来自宗法制当中的“嫡长子继承制”。所以我在历史课上把这一案例给以讲明,学生们不知对这一知识点有多么深刻的体会和认识。

不过,高明的作家总有他的高明之处。曹雪芹在刻画赵姨娘和贾环时,偏又设计了一个令人敬佩且惹人怜爱的角色——贾探春。探春是赵姨娘所生,是贾环同父同母的姐姐。在曹雪芹的笔下,贾探春文采飞扬,敏捷聪慧,对她的刻画一直不乏赞叹之墨。虽然书中贾探春不认赵姨娘为母亲一直被读者所诟病,认为探春势利不通人情想攀高枝,可是你们不看看书中的赵姨娘是何等的不堪,探春的大义灭亲之举正是她令人钦佩的缘由所在。因此在五十五回,曹雪芹借王熙凤之口,赞颂了贾探春一番。凤姐儿笑道:“好,好!好个三姑娘,我说不错,只可惜她命薄,没托生在太太肚里。”平儿笑道:“奶奶也说糊涂话了。她就不是太太养的,难道谁敢小看她,不和别的一样看待么?”凤姐叹道:“你哪里知道?虽然正出庶出是一样,但只女孩儿却比不得儿子。将来做亲时,如今有一种轻狂人,先要打听姑娘是正出是庶出,多有为庶出不要的。殊不知庶出,只要人好,比正出的强百倍呢!将来不知哪个没造化的,为挑正庶误了事呢,也不知哪个有造化的,不挑正庶的得了去。”都说曹雪芹反封建,在哪呢?这就是呀!你说,两百多年前的曹雪芹竟然有这样的思想高度,你服不服?

再讲讲我在历史课上说红楼的又一例。那是必修三第一单元《罢黜百家,独尊儒术》一课。本课介绍到了董仲舒的思想主张,其中就有“三纲五常”之陈述。可能是编书者疏忽,什么是“三纲五常”并没说,这又得我们历史老师解释。可能学生们历史宫廷穿越剧看多了,“君为臣纲”他们是知道的,他们这样解释:“君叫臣死,臣不得不死”。我笑着说很对。那“父为子纲”能举出一些案例出来吗?他们举不出了,只是说做儿子的必须听父亲的话罢了。我说这并非你们想象的那么简单,古代封建社会的父权之淫威,同样是可以对儿女有生杀予夺之权的。不用说,我又举起《红楼梦》中的案例。

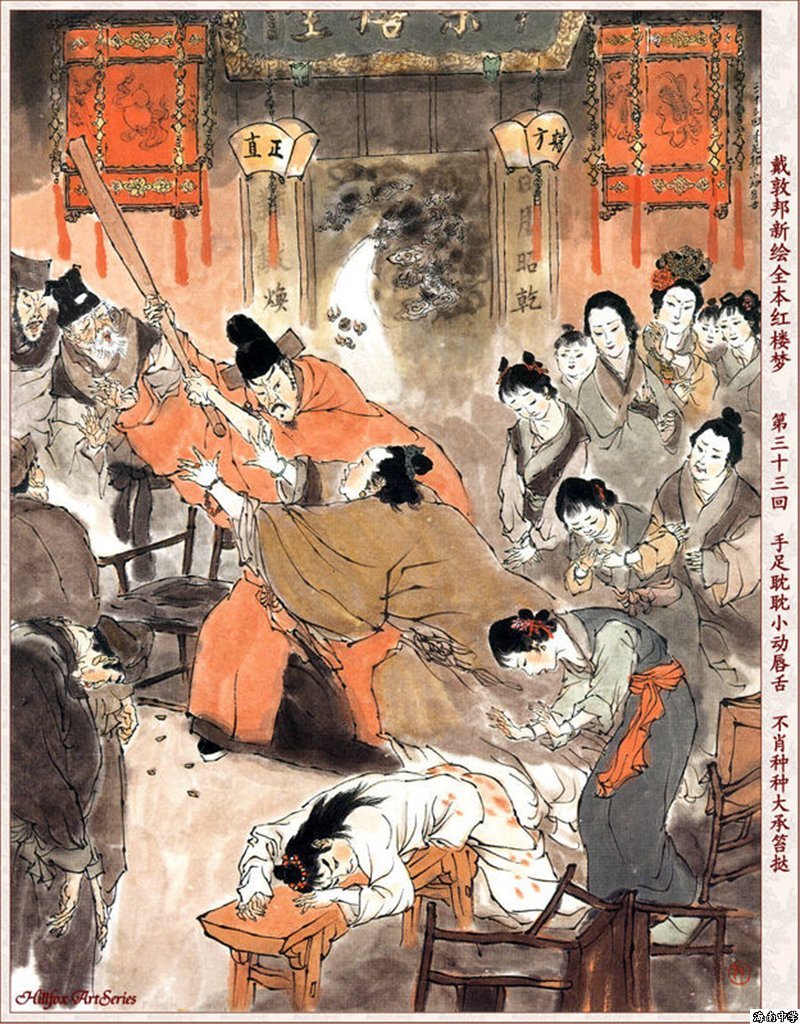

书中第三十三回《手足耽耽小动唇舌 不肖种种大受笞挞》是很经典的一回。贾政因听信忠顺府长史官说贾宝玉与戏子蒋玉菡有染,再加上贾环进谗言说宝玉强奸母婢未遂,逼金钏儿投井而死后。贾政气得目瞪口歪,于是将宝玉狠狠地往死里打。里面的情节我不细说,只有里面贾政说的一句话很是触目惊心。贾政冷笑说:“倒休提这话!我养了这不肖的孽障,我已不孝,平昔教训他一番,又有众人护持。不如趁今日结果了他的狗命,以绝将来之患!”可见封建社会时的儿女完全是父亲的财产,任打任骂任杀,完全不顾儿女们的人权。这事要是发生在讲民主法制的西方国家,贾政可是要吃不了兜着走的。

曹雪芹的生花妙笔还在二十九回有体现。那是贾母带着一大堆人到清虚观打醮,贾珍是安全总指挥,他在安排任务的时候发现不见了儿子贾蓉,于是又问:“怎么不见蓉儿?”一声未了,只见贾蓉从钟楼里跑出来了。贾珍道:“你瞧瞧,我这里没热,他倒凉快去了!”喝命家人啐他。那小厮们都知道贾珍素日的性子,违拗不得,就有个小厮上来向贾蓉脸上啐了一口。贾珍还瞪着他,那小厮便问贾蓉:“爷还不怕热,哥儿怎么先凉快去了?”贾蓉垂着手,一声不敢言语。以上这段描写,我看一回笑一回,但每每笑后又倍感悲哀,做儿子的被父亲当众侮辱到如此份上,真真做人都了无生趣了,可见父权大如天啊!

以上这段是书中正写,侧写的有一段,那是第四十八回。这回写到平儿到宝钗处,拉宝钗悄悄说道:“姑娘可听说我们的新闻没有?”宝钗说没有。平儿便说贾赦老爷把贾琏二爷打得动不得了。宝钗问为何?平儿咬牙骂到:“都是那什么贾雨村,半路途中哪里来的饿不死的野杂种!认了不到十年,生了多少事来。今年春天,老爷不知在哪个地方看见几把旧扇子,回家来,看家里所有收着的这些好扇子,都不中用了,立刻叫人各处搜求。谁知就有个不知死的冤家,混号儿叫做石呆子,穷的连饭也没得吃,偏偏他家就有二十把旧扇子,死也不肯拿出大门来。老爷让二爷许多少银子给多少。偏那石呆子说:我饿死冻死,一千两银子一把,我也不买。老爷没法,天天骂二爷没能为。已经许他五百银子,先兑银子,后拿扇子,他只是不卖,只说:要扇子先要我的命!姑娘想想,这有什么法子?谁知那雨村没天理的听见了,便设了法子,讹他拖欠官银,拿他到了衙门里去,说是所欠官银须变卖家产赔补,把这扇子抄了来,做了官价,送了来。那石呆子如今不知是死是活。老爷问着着二爷说:人家怎么弄了来了?二爷只说了一句:为这点子小事弄的人家倾家荡产,也不算什么能为。老爷听了就生了气,说二爷拿话堵他呢。这是第一件大的。过了几日,还有几件小的,我也记不清,所以都凑在一处,就打了起来。也没拉倒用板子棍子,就站着,不知他拿什么东西打了一顿,脸上打破了两处。我们听见姨太太这里有一种药上棒疮的,姑娘寻一丸给我呢。”

看过《红楼梦》的都知道,平儿说的几件小的,定有一件就是前面贾赦想娶鸳鸯做妾,由于鸳鸯极力反抗,最终事情黄了,于是贾赦便怪罪在儿子的身上。这件事想想都觉得好笑,在父权社会,儿子居然要帮父亲大人娶小老婆,娶不成便拿儿子出气,真让人不寒而栗。这不是“父为子纲”的典型表现是什么呢?

所以我一直有自信,在历史课上如果多用一些《红楼梦》中的故事当做案例,然后去阐释教科书中的名词概念,可真是要多生动有多生动,要多有活泼有趣就有多活泼有趣。而且我觉得此举还有一个收获,那就是激发起学生们对古典名著《红楼梦》的浓厚兴趣,以让他们了解这部中国最好的小说是如此的经典和隽永,这也算是额外达到的一个目的吧。