读“红”札记之二:曹雪芹创作《红楼梦》时的生活条件及其它

曹雪芹创作《红楼梦》时的生活条件是艰苦的,创作态度是极为严肃的,创作过程中其心境是颇为愉悦的。

曹雪芹生前好友敦诚在《赠曹芹圃》的诗中说:

满径蓬蒿老不华,举家食粥酒常赊。

衡门僻巷愁今雨,废馆颓楼梦旧家。

司业青钱留客醉,步兵白眼向人斜。

阿谁买与猪肝食,日望西山餐暮霞。

这首诗里,明确地写出了曹雪芹创作《红楼梦》的地点——北京郊区的西山;居住环境的特点——满径蓬蒿,衡门僻巷;日常生活的艰辛——举家食粥,望餐暮霞。

曹雪芹生前好友敦敏在《赠芹圃》的诗中写道:

碧水清山曲径遐,薜萝门巷足烟霞。

寻诗人去留僧舍,卖画钱来付酒家。

燕市歌哭悲遇合,秦淮风月忆繁华。

新愁旧恨知多少,一醉酕醄白眼斜。

这首诗里,明确地写出了曹雪芹居住的环境——依山傍水,曲径悠长,门巷薜萝,烟霞供目;生活的困顿——无钱沽酒,卖画换钱;作者的精神状态——燕市歌哭,新愁旧恨,一醉酕醄,白眼斜人。

在曹雪芹创作《红楼梦》的过程中,得到了朋友们真诚的帮助与鼓励——敦诚在《寄怀曹雪芹》的诗作中说:

劝君莫弹食客铗,劝君莫叩富儿门;

残杯冷炙有德色,不如著书黄叶村。

曹雪芹生前好友张宜泉在诗作《题芹溪居士》中写道:

爱将笔墨逞风流,庐接西郊别样幽。

门外山川供绘画,堂前花鸟入吟呕。

羹调未羡青莲宠,苑召难忘立本羞。

借问古来谁得似?野心应被白云留。

这些诗作里,洋溢着热情的友谊,真挚的祝愿,衷心的期望和发自肺腑的钦佩与爱戴之情。

在艰辛的条件下,在清幽的环境里,在朋友们的热切的关爱下,曹雪芹“披阅十载,增删五次”,穷尽后半生的心血,撰写出了一部辉煌的巨著。他的创作态度是严肃的,他曾说过:“其间离合悲欢,兴衰际遇,俱是按迹循综,不敢稍加穿凿,至失其真。”

在《脂砚斋甲戌抄阅再评石头记》之“凡例”中,题诗道:

浮生着甚苦奔忙,盛喜华筵终散场。

悲喜千般同幻渺,古今一梦尽荒唐。

谩言红袖啼痕重,更有情痴抱恨长。

字字看来皆是血,十年辛苦不寻常。

但是,曹雪芹在创作这部辉煌巨著的过程中,内心始终是充满着愉悦的心情的,创造的快乐充溢在他的心头,精神的享受战胜了物质的贫乏。他在《红楼梦》第一回开篇即说:“所以蓬牖茅椽,绳床瓦灶,并不妨我襟怀;况那晨风夕月,阶柳庭花,更觉得润人笔墨。”这是多么高贵的生活境界与人生境界啊!

2001年夏始春余的时节,在好友唐鹃博士的引导下,我来到了北京西山。从北京植物园进入大门,右行数百米左右,就到了一个树木森森、阡陌交错的路口,路的一侧默然卧着一块巨石,石头上写着“黄叶村”三个大字,沿着小路逶迤前行,但见一条小溪从北面的山上潺潺而下,在右前方目光所及之处汇成了一片很大的池塘,波光潋滟,岸柳成行。再往前行,就到了黄叶村口,只见一座农家院落,掩映在一片杏花之间,那杏花开得正灿烂,农家小院也很整洁,北方农村中耕读世家者大抵如此。当我误以为这就是曹雪芹故居,正迈步趋前时,唐娟博士一把拽住了,说那是曹雪芹邻居家的院落,曹雪芹故居还在前面。于是,随着她再向前走了数十步,便来到了一片竹林的近旁,竹子挺拔向上,青翠欲滴;竹林内的一块空地上,立有曹雪芹的塑像一尊,全身站立,作徐行吟哦之状,那微微蹙起的眉峰,仿佛还在构思着小说的情节,斟酌着言语词句。沿着小路,再往前行,转过一个弯儿,就到了曹雪芹故居了。目前,这里已经经过修缮,作为曹雪芹纪念馆对外开放了,虽然参观者众多,脚步杂沓,人声鼎沸,再也无法寻到当年门巷薜萝,烟霞供目,满径蓬蒿,别样清幽的情境了,但是,当年的“旗下老屋”仍在,门前那三棵巨大的古槐树仍然枝繁叶茂,生机勃勃。走进“旗下老屋”,迎面就是一尊曹雪芹的铜铸胸像,炯炯的目光注视着每一个出入此门的参观者的脸面与背影,著名学者、书法家启功先生所题写的“曹雪芹故居”数字,清古高迈,苍劲雄奇,“红楼是梦元非梦,青史有情却无情”的联语,意蕴丰厚,启人无限遐思。遥想二百六十多年前,无论是炎炎烈日的盛夏,或是月明星稀的秋夜,文学巨匠曹雪芹在树阴森森的古槐之下徘徊沉吟,必定会在他的心头涌现出无数的智慧星光;在“旗下老屋”的炕桌上,就着一盏微明的油灯,多少奇丽巧构、妙语隽言,从他的笔下汩汩而泻……

曹雪芹在《红楼梦》第一回中曾情意悠长地说道:“满纸荒唐言,一把辛酸泪。都云作者痴,谁解其中味?”当我随着参观的人潮,徐徐地行走在曹雪芹故居前的幽曲小径或仄巷陋院的时候,回首观望,只见绿女婀娜,红男俊秀,青春的气息都挂在了脸上,幸福的甜意也写满了额头与眉梢,我不禁想道:“难道他们真的都是曹雪芹的知音吗?”我进而又叩心自问:“我真的能够品尝出了《红楼梦》一书的甘苦酸甜渗透与交融在一起的百般滋味了吗?”当时,我连自己也都怀疑了起来。

直至今天,这种怀疑仍然萦绕着我的身心……

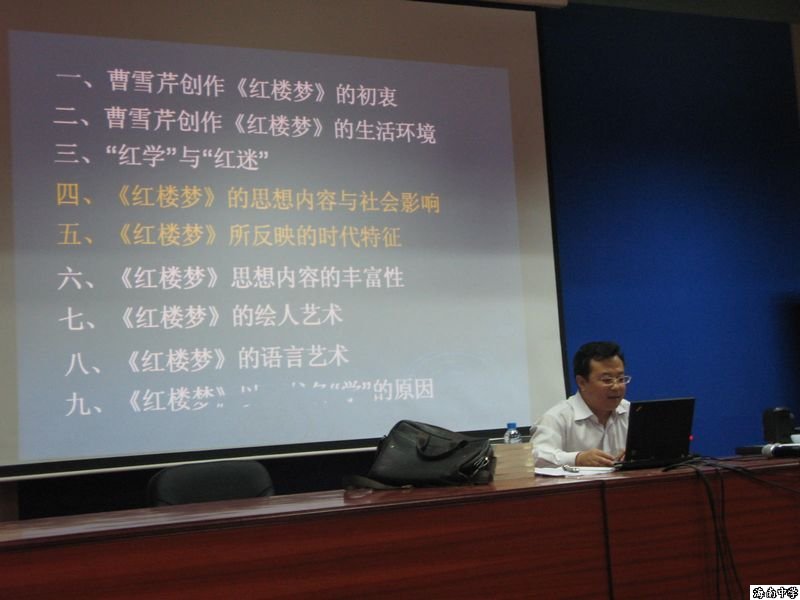

(编者按:此文为马向阳校长为学生开设的“红楼梦导读系列讲座”讲稿之二)